공지 | [세계 태양광 100GW(원전 100기 용량) 시대 ②] 국내시장 1GW, 3배 이상 키워야

페이지 정보

작성자 야베스 작성일18-03-30 18:38 조회10,269회 댓글0건관련링크

본문

버려진 3km 길이 수로 위에 건설된 한화큐셀 영암태양광발전소. 사진 한화큐셀 제공

국내 태양광 시장 활성화가 시급하다는 지적이다.

세계 태양광시장 규모가 연간 100기가와트(GW) 시대에 접어들었지만 국내 시장은 1GW를 조금 넘는 수준이다.

28일 태양광업계와 한국수출입은행에 따르면 국내 태양광 신규 설치 규모는 지난해 1.2GW를 기록했다. 이는 전년도인 2016년 904메가와트(MW)보다 늘어난 셈이지만 여전히 세계시장에 비해 규모가 작다. 국내 시장이 1GW를 넘긴 것은 2015년과 지난해뿐이다. 지방자치단체의 입지규제 확대와 대기물량 증가, 수의계약 시장 동결 등이 원인으로 뽑힌다.

◆태양광 신규 설치 속도와 시기 빨라져야 = 국내 태양광업계는 "한국은 태양광 시장을 놓고 중국과 치열한 경쟁을 펼치고 있다"며 "하지만 우리는 작은 내수시장 규모와 미국의 세이프가드(긴급수입제한조치) 등으로 이중고를 겪게 될 전망"이라고 지적했다.

다만 문재인정부의 '8차 전력수급계획'과 '3020 신재생에너지 도입' 계획대로 이행하려면 앞으로 태양광 신규 설치에 속도를 내야 한다. 신재생에너지 비중을 높이기 위해 태양광과 풍력 중심으로 확충하기 때문이다.

업계는 신재생에너지 신규 도입량의 60% 이상을 태양광이 담당할 것으로 예상한다. 다만 2022년까지 산술적으로 연간 1.5GW를 넘기기 힘든 상황이라는 것이다. 2030년까지 신재생에너지 20% 비중으로 하는 3020계획은 문재인정부 임기가 끝나는 시점에 도입이 가속화할 것으로 보여 이행여부가 관건이다. 미국 세이프가드가 발동된 상태이므로 속도와 시기가 중요해졌다.

2018년부터 2022년까지 신재생에너지 신규 발전 비중은 5년 동안 12GW다. 연간 2.4GW인 셈이다. 이 가운데 60%가 태양광이며 연간 1.44GW이다.

2023년부터 2030년까지 8년 동안 35.2GW가 신재생에너지 몫이다. 연간 4.4GW이며 이 가운데 60%가 태양광으로 치면 연간 2.64GW인 셈이다.

한국 태양광업계는 "미 세이프가드 시행이후 한국 태양광업계가 생존하기 위해서는 정부의 신재생에너지 도입 시나리오도 보다 빠르게 진행돼야 한다"며 "지난해 대비 3배 이상의 시장형성이 필요하다"고 주장했다.

현재 국내 태양광 시장 생산 규모는 8GW를 상회한다. 내수에서 뒷받침할 수 있게 지난해 실적(추정치)인 1.2GW 대비 3배 이상의 시장형성이 필요한 셈이다. 한국과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 중국은 지난해 53GW로 추정되고 있다 .

한국 태양광업체들은 내수보다는 수출에 주력하고 있으나 미국 세이프가드 이후 수출 감소가 우려된다. 한화큐셀 OCI 등 국내 태양광업체들의 지난해 모듈과 폴리실리콘 수출이 크게 늘었다.

대용량 태양광발전 프로젝트 회사들이 미국 세이프가드 발동 전에 한국산 태양광 제품을 확보하기 위해 나섰기 때문이다. 폴리실리콘은 공급부족으로 가격 강세가 지속됐다. 폴리실리콘 가격 강세는 올 상반기까지 이어질 것으로 보인다.

◆이격거리 미·영은 30m, 우리는 최소 100m = 국내 태양광시장 활성화를 위해서는 입지규제 완화와 세제 지원 강화가 꼽힌다.

서재홍 한국태양광산업협회 부장은 "대표적인 규제로 이격거리를 들 수 있다"며 "태양광시설이 주택ㆍ도로와 떨어져야 하는 거리는 100m 이상"이라고 말했다.

태양광발전설비 이격거리는 지자체마다 다르다. 100m에서 1km까지 다양하다. 충북 진천의 경우는 도로와 관광지로부터 200m, 주거지역으로부터 300m에서 지난해 100m로 완화했다. 미국과 영국의 경우 태양광발전설비 이격거리가 30m로 알려져 있다.

서 부장은 "중앙정부는 이격거리 제한을 없애는 입장이지만 지자체는 생각이 다르다"며 "지역 민원을 고려하다보니 지자체는 제한을 없애는 데 반대하고 있다"고 말했다.

강정화 한국수출입은행 해외경제연구소 선임연구원은 "태양광발전을 위해서는 상당한 면적의 부지 마련이 필수"라며 "저수지나 공유수면 국유지 등을 적극 활용할 필요가 있다"고 말했다. 우리나라는 부지비용이 비싸다보니 태양광발전 활성화에 어려움을 겪고 있다. 중동지역의 경우 부지비용이 거의 들지 않는 것과 대별된다.

한화큐셀은 2014년 전남 영암 산업단지에 6MW 규모 태양광발전 시설을 준공했다. 부지는 길고 좁은 수로 3km다. 전혀 사용되지 않는 공간에 설치해 연간 1900가구에 청정에너지를 공급하고 있다.

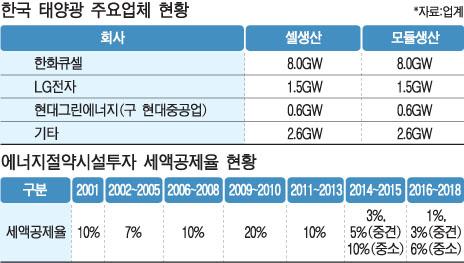

한국농어촌공사는 충남 당진 석문호에 100MW 규모 수상 태양광 발전소를 건설하기로 했다. 이는 세계 최대 규모다. 한화종합화학과 한국중부발전 등이 우선협상대상자로 선정됐다. 태양광업계는 세제 지원도 요구한다. 조세특례제한법상 태양광 제조시설투자 세액공제율은 현재 대기업 1%, 중견기업 3%, 중소기업 6%다. 태양광업계 관계자는 "2011~2013년 공제율인 10% 수준으로 상향했으면 한다"고 주장했다.

출처:내일신문

국내 태양광 시장 활성화가 시급하다는 지적이다.

세계 태양광시장 규모가 연간 100기가와트(GW) 시대에 접어들었지만 국내 시장은 1GW를 조금 넘는 수준이다.

28일 태양광업계와 한국수출입은행에 따르면 국내 태양광 신규 설치 규모는 지난해 1.2GW를 기록했다. 이는 전년도인 2016년 904메가와트(MW)보다 늘어난 셈이지만 여전히 세계시장에 비해 규모가 작다. 국내 시장이 1GW를 넘긴 것은 2015년과 지난해뿐이다. 지방자치단체의 입지규제 확대와 대기물량 증가, 수의계약 시장 동결 등이 원인으로 뽑힌다.

◆태양광 신규 설치 속도와 시기 빨라져야 = 국내 태양광업계는 "한국은 태양광 시장을 놓고 중국과 치열한 경쟁을 펼치고 있다"며 "하지만 우리는 작은 내수시장 규모와 미국의 세이프가드(긴급수입제한조치) 등으로 이중고를 겪게 될 전망"이라고 지적했다.

다만 문재인정부의 '8차 전력수급계획'과 '3020 신재생에너지 도입' 계획대로 이행하려면 앞으로 태양광 신규 설치에 속도를 내야 한다. 신재생에너지 비중을 높이기 위해 태양광과 풍력 중심으로 확충하기 때문이다.

업계는 신재생에너지 신규 도입량의 60% 이상을 태양광이 담당할 것으로 예상한다. 다만 2022년까지 산술적으로 연간 1.5GW를 넘기기 힘든 상황이라는 것이다. 2030년까지 신재생에너지 20% 비중으로 하는 3020계획은 문재인정부 임기가 끝나는 시점에 도입이 가속화할 것으로 보여 이행여부가 관건이다. 미국 세이프가드가 발동된 상태이므로 속도와 시기가 중요해졌다.

2018년부터 2022년까지 신재생에너지 신규 발전 비중은 5년 동안 12GW다. 연간 2.4GW인 셈이다. 이 가운데 60%가 태양광이며 연간 1.44GW이다.

2023년부터 2030년까지 8년 동안 35.2GW가 신재생에너지 몫이다. 연간 4.4GW이며 이 가운데 60%가 태양광으로 치면 연간 2.64GW인 셈이다.

한국 태양광업계는 "미 세이프가드 시행이후 한국 태양광업계가 생존하기 위해서는 정부의 신재생에너지 도입 시나리오도 보다 빠르게 진행돼야 한다"며 "지난해 대비 3배 이상의 시장형성이 필요하다"고 주장했다.

현재 국내 태양광 시장 생산 규모는 8GW를 상회한다. 내수에서 뒷받침할 수 있게 지난해 실적(추정치)인 1.2GW 대비 3배 이상의 시장형성이 필요한 셈이다. 한국과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 중국은 지난해 53GW로 추정되고 있다 .

한국 태양광업체들은 내수보다는 수출에 주력하고 있으나 미국 세이프가드 이후 수출 감소가 우려된다. 한화큐셀 OCI 등 국내 태양광업체들의 지난해 모듈과 폴리실리콘 수출이 크게 늘었다.

대용량 태양광발전 프로젝트 회사들이 미국 세이프가드 발동 전에 한국산 태양광 제품을 확보하기 위해 나섰기 때문이다. 폴리실리콘은 공급부족으로 가격 강세가 지속됐다. 폴리실리콘 가격 강세는 올 상반기까지 이어질 것으로 보인다.

◆이격거리 미·영은 30m, 우리는 최소 100m = 국내 태양광시장 활성화를 위해서는 입지규제 완화와 세제 지원 강화가 꼽힌다.

서재홍 한국태양광산업협회 부장은 "대표적인 규제로 이격거리를 들 수 있다"며 "태양광시설이 주택ㆍ도로와 떨어져야 하는 거리는 100m 이상"이라고 말했다.

태양광발전설비 이격거리는 지자체마다 다르다. 100m에서 1km까지 다양하다. 충북 진천의 경우는 도로와 관광지로부터 200m, 주거지역으로부터 300m에서 지난해 100m로 완화했다. 미국과 영국의 경우 태양광발전설비 이격거리가 30m로 알려져 있다.

서 부장은 "중앙정부는 이격거리 제한을 없애는 입장이지만 지자체는 생각이 다르다"며 "지역 민원을 고려하다보니 지자체는 제한을 없애는 데 반대하고 있다"고 말했다.

강정화 한국수출입은행 해외경제연구소 선임연구원은 "태양광발전을 위해서는 상당한 면적의 부지 마련이 필수"라며 "저수지나 공유수면 국유지 등을 적극 활용할 필요가 있다"고 말했다. 우리나라는 부지비용이 비싸다보니 태양광발전 활성화에 어려움을 겪고 있다. 중동지역의 경우 부지비용이 거의 들지 않는 것과 대별된다.

한화큐셀은 2014년 전남 영암 산업단지에 6MW 규모 태양광발전 시설을 준공했다. 부지는 길고 좁은 수로 3km다. 전혀 사용되지 않는 공간에 설치해 연간 1900가구에 청정에너지를 공급하고 있다.

한국농어촌공사는 충남 당진 석문호에 100MW 규모 수상 태양광 발전소를 건설하기로 했다. 이는 세계 최대 규모다. 한화종합화학과 한국중부발전 등이 우선협상대상자로 선정됐다. 태양광업계는 세제 지원도 요구한다. 조세특례제한법상 태양광 제조시설투자 세액공제율은 현재 대기업 1%, 중견기업 3%, 중소기업 6%다. 태양광업계 관계자는 "2011~2013년 공제율인 10% 수준으로 상향했으면 한다"고 주장했다.

출처:내일신문

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.